Le langage

Notions �galement trait�es dans ce chapitre : La conscience et l'inconscient - La v�rit� - L'Etat

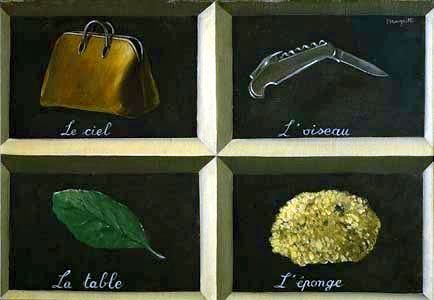

Une image, un texte

Magritte, La cl� des songes, 1927.

Nous appelons signe la combinaison du concept et de l'image acoustique : mais dans l'usage courant ce terme d�signe g�n�ralement l'image acoustique seule, par exemple un mot (arbor, etc.). On oublie que si arbor est appel� signe, ce n'est qu'en tant qu'il porte le concept "arbre", de telle sorte que l'id�e de la partie sensorielle implique celle du total. L'ambigu�t� dispara�trait si l'on d�signait les trois notions ici en pr�sence par des noms qui s'appellent les uns les autres tout en s'opposant. Nous proposons de conserver le mot signe pour d�signer le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par signifi� et signifiant(...) Le lien unifiant le signifiant et le signifi� est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total r�sultant de l'association d'un signifiant � un signifi�, nous pouvons dire plus simplement : le signe linguistique est arbitraire. Ainsi l'id�e de "s�ur" n'est li�e par aucun rapport int�rieur avec la suite de sons s-�-r qui lui sert de signifiant ; il pourrait �tre aussi bien repr�sent� par n'importe quel autre : � preuve les diff�rences entre les langues et l'existence m�me de langues diff�rentes (...) Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'id�e que le signifiant d�pend du libre choix du sujet parlant (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de l'individu de rien changer � un signe une fois �tabli dans un groupe linguistique) ; nous voulons dire qu'il est immotiv�, c'est-�-dire arbitraire par rapport au signifi�, avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la r�alit�.

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique g�n�rale, 1916.

Cours

- Le langage est-il "le propre de l'homme" ?

- Langage et construction du sujet

- Parole et conscience de soi : - Que signifie dire "Je" ? Que d�couvre l'enfant, qui dans son d�veloppement acc�de � cette facult� ? Lire ce texte de Kant.

- La rencontre d'autrui dans le dialogue : - Texte de Marcel Conche tir� de son livre Le fondement de la morale.

- Peut-on penser sans les mots ?

- Parler est-ce le contraire d'agir ?

- La parole th�rapeutique : Rappel du chapitre sur l'inconscient : La psychanalyse comme cure par la parole ou talking cure selon la patiente Anna O. elle-m�me : voir ce texte et en particulier le �6.

- Quand dire c'est faire : Les �nonc�s performatifs d�couverts par le philosophe J.L. Austin dans le livre Quand dire, c'est faire (cf notice sur ce livre sur le site de Sciences Humaines).

- Langage et politique : L'usage du langage pour s�duire, persuader ou manipuler : des sophistes d�nonc�s d�j� par Platon � l'�re de communication et de la publicit� actuellement, en passant par l'utilisation qu'ont su en faire tous les totalitarismes... Etre ma�tre des mots pour �tre ma�tre des pens�es :

- cf. dans le domaine litt�raire, la novlange imagin�e par Georges Orwell dans son roman 1984. Pour une pr�sentation du projet de Novlangue et ses implications philosophiques, voir la vid�o suivante de la cha�ne Monsieur Phi :

- Voir �galement le livre �crit par le philologue Victor Klemperer pendant la deuxi�me guerre mondiale : LTI, la langue du IIIe Reich, ou le documentaire qui lui a �t� consacr� La langue ne ment pas, par Stan Neumann (2003) :

- Langage et v�rit� :

Le langage est-il une sp�cificit� humaine ? Est-il "le propre de l'homme", comme on le dit traditionnellement ? Ou bien d'autres esp�ces ont-elles �galement acc�s � cette facult� ? Tout d�pend �videmment comment on d�finit le langage.

Dans le sens le plus large, le langage est la facult� de s'exprimer par le moyen de signes. Dans ce sens, il semble que les humains ne soient pas les seuls � d�tenir cette capacit� : de nombreux animaux disposent de moyens de communiquer leurs sentiments, ou des informations concernant telle ou telle donn�e de leur environnement : pr�sence d'une source de nourriture, dangers, "disponibilit�" pour la reproduction etc... (voir vid�o ci-dessous).

Mais peut-on dire qu'il s'agit r�ellement d'un langage ou du langage, au m�me titre que l'humain ? La question divise aujourd'hui encore les sp�cialistes qui travaillent sur ces questions, qu'ils soient linguistes, philosophes ou scientifiques sp�cialistes du comportement ou de la psychologie animale.

Vous trouverez ci-dessous, quelques �l�ments ou r�f�rences de base pour commencer � r�fl�chir :

- Pour une pr�sentation de la position classique sur le sujet, qui a longtemps pr�value dans les esprits, voir ce texte de Descartes tir� du Discours de la m�thode.

- Pour un d�but de remise en question du dogme d'une diff�rence radicale entre les humains et les animaux, voir les travaux pionniers de Karl Von frisch sur la communication chez les abeilles : voir ici

- Travaux dont la port�e a toutefois �t� minor�e par le linguiste �mile Benveniste, qui explique, dans ce texte, tout ce qui distingue la communication chez les abeilles du langage humain.

- Vous pouvez �galement vous documenter sur les exp�riences r�alis�es d�s les ann�es 60 avec des chimpanz�s ou des gorilles :

Des scientifiques ont en effet utilis� divers moyens pour essayer d'apprendre les bases du langage humain � certains de ces animaux : langage des signes, ordinateurs... Les r�sultats ont �t� spectaculaires pour des singes dont les noms sont devenus c�l�bres : Washoe, Kanzi, Koko par exemple. Il se sont av�r�s capables d'apprendre plusieurs centaines de signes (de mots), et de les combiner dans des phrases. Mais, l� aussi, les conclusions de ces recherches ont donn� lieu � de nombreux d�bats et interpr�tations (cf. par exemple cet article).

- Pour une synth�se sur ces questions, voici une vid�o de la cha�ne Linguisticae :

Quel r�le joue le langage, l'interlocution, dans la constitution du sujet comme tel ainsi que dans la prise de conscience de l'existence ou la constitution d'autrui comme d'une r�alit� ext�rieure � moi ? Quels liens entre langage et violence ? N'est-ce pas en parlant avec l'autre qu'on le reconna�t comme un �gal, comme un sujet ? Parler ne nous fait-il pas hommes ? Il s'agit ici de r�fl�chir sur la dimension �thique du langage.

- La subjectivit� se construit dans l'inter-subjectivit�, dans le rapport � l'autre, donc dans l'interlocution : Benveniste, Est ego qui dit "ego".

- Penser � la psychanalyse dont le but est de restaurer le sujet dans sa position de sujet gr�ce � sa parole : cf. cours sur l'inconscient et cette phrase c�l�bre de Freud : "Wo Es war, soll Ich werden" que l'on peut traduire, litt�ralement, par "L� o� le �a �tait, le je doit advenir".

- Martin Buber, Solitude et vie dialogique.

Quels sont les liens entre la pens�e et le langage ? Une pens�e peut-elle exister avant ou en dehors des mots ? Ou bien � l'inverse doit-on consid�rer que la pens�e n'existe r�ellement que dans les mots, qu'elle se r�alise en eux ?

- Hegel, Le langage et la pens�e.

- Bergson, Le langage et l'ineffable.

En quoi la v�rit� est-elle "fille de discussion" comme dit Bachelard ? Quel lien y'a-t-il entre les mots et les choses qu'ils d�signent ? Nous permettent-ils de saisir le r�el ? Peut-on tout dire ?

- Toute v�ritable pens�e est dialogique, c'est-�-dire se fait dans une sorte de dialogue - au minimum, "de l'�me avec elle-m�me" comme disait Platon, chez qui la pens�e justement ou le progr�s vers la v�rit� se d�roulait dans des dialogues entre Socrate et divers interlocuteurs.

- Cf. Montaigne et son �loge de "l'art de conf�rer" dans les Essais (Livre III, chapitre VIII). Lire le texte sur wikisource.

- Mais aussi par exemple, Kant et l'usage public de la raison qui seul peut nous faire acc�der aux Lumi�res (cf. Qu'est-ce que les Lumi�res ?); ou encore ce texte dans lequel Kant �nonce ce qu'il appelle les maximes du sens commun qui doivent permettre � l'homme de mieux penser, en particulier en se mettant � la place d'autrui.

- Voir �galement dans le cours sur la v�rit�, la partie intitul�e "V�rit� et inter-subjectivit� critique" : sur le fait que dans les sciences �galement les discussions, les pol�miques, les controverses sont le moyen de parvenir � la v�rit�; comme le dit Bachelard, "La v�rit� est fille de discussion".

Compl�ments :

- Langage, soci�t� et humanit� :

- - L'homme devient homme dans le commerce de ses semblables : voir ce texte d'Alain.

- - C'est par les mots, et dans le dialogue avec les autres, que nous humanisons le monde, que nous mettons en forme notre exp�rience : texte d'Hannah Arendt.

- - Penser �galement au livre de Michel Tournier, Vendredi, ou les limbes du Pacifique : analyse des ravages de la solitude. Peur de Robinson de perdre l'usage du langage et donc de s'engager un peu plus dans un processus de d�shumanisation.

- Le langage comme marqueur social :

- - Sur ce qu'il est convenu d'appeler "le langage des banlieues" et les enjeux sociaux et symboliques qui l'entourent, vous pouvez lire cet article paru dans le journal Le Monde en mars 2005.

- - Sur le m�me th�me, une vid�o r�cente de la cha�ne Youtube Linguisticae sur Aya Nakamura, Wejdene et la langue fran�aise, dans laquelle on voit que beaucoup des critiques de ces artistes, qui semblent se placer sur le plan du go�t et de la critique artistique, manifestent en fait du m�pris social, du sexisme et du racisme : derri�re la critique de leur rapport au langage, c'est donc leur l�gitimit� en tant que femmes, non-blanches et issues des "cit�s" � �tre des artistes � part enti�re qui est contest�e :

- F�minisme et langage :

- - Manifeste �Nous n'enseignerons plus que "le masculin l'emporte sur le f�minin"�, paru dans Slate le 7 novembre 2017.

- Le langage trahit-il la pens�e ?

- Le langage ne sert-il qu'� communiquer ?

- Les mots nous �loignent-ils des choses ?

- Recourir au langage est-ce renoncer � la violence ?

- Faut-il accorder de l'importance aux mots ?

- Le langage nous �loigne-t-il de la r�alit� ?

- Suffit-il de communiquer pour dialoguer ?

- Les mots peuvent-ils agir ?

Vocabulaire

Distinguer : Langage/langue/parole (cf. Lexique); Signe/signifiant/signifi� (cf texte de Saussure plus haut); Enonc�s constatifs/performatifs (cf Austin).

A lire

- Victor Klemperer, LTI, La langue du IIIe Reich (1947).- Georges Orwell, 1984 (1949).

- J.L. Austin, Quand dire c'est faire (1962).

- Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967).

- Jean Tardieu, La com�die du langage (1987).